水銀電池 "MR9(H-D)" の代替手段について

筆者自身のニーズから、"カメラ"と"MR9(H-D)"を軸に話を進めますが、他のケースへのヒント情報としても活用していただけると考え公開します。不十分な点もありますが、ご参考になれば幸いです。

なお、ここに掲載する情報によっていかなる結果がもたらされても、筆者は一切責任を負いません。悪しからずご了承ください。

[ CONTENTS ]

[ CONTENTS ]0.基本情報

1.対処 −電池を選ぶ前に

2.代替電源 −5つの方法。その長所と短所

3.代替電池比較 −スペックを俯瞰する

4.結論

* 本HPでは、他サイトへのリンクは別窓で開きます。

0.基本情報

ひとつは、露出計を動かすためだけに電池が使われているカメラ。つまり、シャッターや絞りの作動には電気が不要で、露出計が動かなくても写真そのものは撮ることができるもの。もうひとつは、シャッターや絞りの制御に電気が必要で、電池がなければ写真を撮ること自体ができないもの。「距離を合わせてシャッターを押すだけ」といったカメラはこちらに該当します。適切に対処するための大前提として、自分のカメラがどちらであるかを知っておきましょう。

電 圧: 1.3〜1.35V

大きさ: 直径15 x 厚み5.5mm

海外品では、"PX625" "PX625U" "V625PX" "PX-13" といった型番があり、これらは基本的に同じものと考えて差し支えありません。"PX" が水銀電池を、"625" が "MR9(H-D)" と同型であることを表すようです。

海外品では、"PX625" "PX625U" "V625PX" "PX-13" といった型番があり、これらは基本的に同じものと考えて差し支えありません。"PX" が水銀電池を、"625" が "MR9(H-D)" と同型であることを表すようです。水銀電池は、「小型」「寿命が長い」「電圧が安定している」といった優れた特性を持っていたため、補聴器・カメラ・電卓・ゲームなど多くの機器に使用されていましたが、環境負荷が高いことから1995年に製造中止となりました。2002年頃までは海外製品の入手が可能でしたが、すでに在庫は払底したと見られます。

1.対処 −電池を選ぶ前に

- 現在の電池を使用できるように、カメラ本体の電気系統を改造する

- 代替電池を使用する

- 露出以外の機能に電池を必要としない機種の場合、露出計はないものとあきらめる

Cは消極的な対処のようですが、劣化などにより露出計の精度が信頼できないと思われる場合には、素直に単体露出計を使用した方が良い結果が得られます。また、これを機に露出計に頼らずに写真を撮る目を養おうと決意すれば、むしろ前向きな対処ということになります。

ここまで理解していただいた上で、以下、代替電池について話を進めていきます。

2.代替電源 −5つの方法。その長所と短所

大きく5つの方法があります。

A.空気亜鉛電池 "MRB625"

- "MR9(H-D)" と同電圧(1.35V)、同サイズの空気亜鉛電池。米Wein Product(ワイン・プロダクト)社製造。"MR9(H-D)" との完全な置き換えを意識した唯一の電池です。

- 日本では入手しにくいのが難点ですが、メディア・ジョイで通販で買えるほか、オークションに出品されることもあります。

- 空気亜鉛電池は「空気電池」「空気ボタン電池」とも呼ばれ、発電に酸素を利用するのが特徴です。本体に空気を取り入れる小さな穴が開いていて、未使用時にはテープで塞がれており、これを剥がすと30秒ほどで発電が始まります。このような構造から、電池室が完全に密閉される機器では使用できませんが、普通のカメラなら大丈夫なようです。

O 同サイズ・同形状で、そのまま使用可

O 放電圧が安定 →次項3参照

O 未使用時の保存性が高い(10年)

X 入手先が限られる

X 高単価

X 寿命が短い(?) →次項3参照

* 米のAV用品販売サイトMicro-Tools(Fargo Enterprises) に、"MR9(H-D)" 以外も含む代替電池の機種別対応表(Camera Battery Cross Reference Chart)があります。

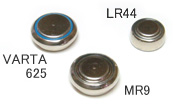

B.アルカリ電池 "P625U" / "V625U" / "LR9"

- "MR9(H-D)"と同じサイズのアルカリ電池です。電圧が1.5Vと少し高めです。

ドイツVARTA(ファルタ)社のものが、大手家電量販店、Web通販、オークション等で入手できます。

- DURACELL(デュラセル)にも "DURACELL 625 (625A)" というVARTAと同一品と思われるアルカリ電池がありますが、日本では入手困難です。

O 同サイズ・同形状で、そのまま使用可

O 安価

X 電圧が高いため、露出感度の調整が必要 →下記カコミ参照

X アルカリ電池なので、使用に伴い少しずつ電圧が減衰する →次項3参照

* 海外の掲示板等で、"LEICA CL"に"DURACELL 625"が使用できる旨Leica U.S.A.が案内しているとの書き込みが複数見られますが、Leica HPがリニューアルしてしまったこともあり確認できていません。

* 規定の電圧を超える電池の使用は、発熱や断線などのリスクをともないます。メーカーからのインフォメーションがない機種に関しては、あくまでも自己責任にもとづく行為となります。

A. 電圧変換、あるいはISO感度による補正が必要。

1.35Vの機器に1.5Vを使用した場合、概ね1/2〜1段程度オーバーになるので、

ISO100フィルム使用 -> カメラの感度をISO50にセット、といった形で対応する。

B. アルカリ電池は水銀電池と異なり、機械内部の抵抗による電圧低下があるため変換は不要。

(ただし、電源が露出計だけに使用されるカメラか、シャッター等の作動にも関与するカメラかといった要件で電圧低下の程度は異なる)

Bについては、初期電圧=使い始め(満タン時)の電圧は公称電圧よりも高いという全く反対の要素もあります。また、気温や湿度といった外的なファクターでも性能は変化します。

じゃあ一体どうすればいいんだ!という混乱への一つの回答としては、「ネガフィルムならばラティチュードが広い(露出が多少ずれてもプリントの時に補正できる)ので、実用上問題とするほどの差は出ない」 というものもあります。

結局のところ...

信頼できる露出計やカメラの値をベースに現物合わせするのが最短にして最良の方法です。

カメラにも機種やロットによる「個性」があり、アンティークカメラゆえコンディションのばらつきも大きくなっているはずです。あれこれ悩むより実践を通じて自分のカメラのクセを見極めた方が手っ取り早いし間違いがありません。

C.電池アダプター "MR-9(H-D)アダプター"

- 入手しやすい "SR44" "LR44"などを使うためのアダプターです。これらの電池は径が小さいので、アダプターに嵌め込んで使用します。

- クラシックカメラファンにはお馴染みの関東カメラサービスオリジナル製品で、電圧変換型・無変換型を含め数種類のラインナップがあり、HPには機種別のアダプター対応表も掲載されています。

- 直販のほか、大手家電量販店、他店Web通販等でも入手できます。定価で\3,000くらいです。

O 電池そのものが入手しやすい

O 機種別にバリエーションがあり、動作確認がとれているものも多数

X イニシャルコストが比較的高い

* 機種により一部の機能(バッテリーチェック等、露出計より多くの電流量が必要な動作)に支障が出るケースあり(関東カメラサービスHP参照)。

D.自作アダプター(スペーサー)

- "SR44" "LR44" を利用できるように、径を "MR9(H-D)" に合わせるアダプタを工夫します。

- もっとも原始的な方法としては、セロハンテープやビニールテープを細く切って "SR44" などに直接巻いて太らせるというものがあります。ただこれは意外と手間がかかる上、電池1個ごとに作業が必要です。

身近な素材から探すという路線では、板ゴムをリング状に加工したり、プラスティック容器のプルトップ等で径が合うものを探すといった例があります。

- そのような中で、おすすめは水道用のゴムパッキンです。カッコよくはありませんが手軽で使いまわしも利き、ホームセンターの水道用品コーナーなどで2個入り\100〜200程度で入手できます。さまざまなサイズがありますが、内径11mm x 外径15mmのものがピッタリです。

- ただし、カメラによってはこれらの方法では通電しない場合があります(電池の側面にあたる部分に接点が設けられているケースなど)。

O 電池そのものが入手しやすい

O 安価

X 電圧が高い(1.5-1.55V)

X 電池室の形状によっては通電しない

* 金属を使用するとショートすることがあり危険です。必ず電気を通さない素材を使用してください。

* サイズ変換のみを目的としたアダプターは、かつて一部メーカーでも販売されていました。現在扱いがあるか、メーカーとして旧製品に対してどのような対応を行っているかについては、問い合わせてみる価値があるかもしれません。

E.補聴器用空気亜鉛電池 "PR44"

- 補聴器用の空気亜鉛電池 "PR44" と自作アダプター(スペーサー)を合わせて用います。

- 空気亜鉛電池という点ではAと同じですが電圧は1.4Vで、これは空気亜鉛電池本来の公称電圧です。サイズは "SR44" "LR44" と同じなので、Dを参考にスペーサーを用意してください。

- 補聴器用空気亜鉛電池は多くのメーカーから発売されており、スーパーなどでも手に入ります。基本的に6個1セットで売られているのが難と言えば難ですが、1個あたり\200程度と手軽で、未使用の状態であれば長期保存も可能です。

O 電池そのものが入手しやすい

O 比較的安価

O 大容量

O 未使用時の保存性が高い

O 放電圧が安定 →次項3参照

X 寿命が短い(?)、あるいは、延命に手間がかかる →次項3参照

* 空気亜鉛電池は、補聴器用として流通しているものがほとんどということもあって一般に馴染みの薄いものですが、実は代替水銀電池の本命と位置付けられているようです。主に以下の6種類があり、それぞれに工夫次第で使えそうに見えますが、サイズと容量の点からは "PR44" と "PR44P"、標準連続負荷も勘案すれば "PR44" が最右翼と位置づけられます(標準連続負荷については次項を参照してください)。

[ 参考:空気亜鉛電池主要製品 ]

PR44

PR48

PR536

PR44P

-----------------------------------------------------------------------

3.代替電池比較 −スペックを俯瞰する

[ 水銀電池 vs.代替電池 ]

-

- 水銀電池(MR9(H-D))

- 酸化銀電池(SR44)

(SR43) - アルカリ電池(P625U)

- アルカリ電池(LR44)

- 空気亜鉛電池(MRB625)

- 空気亜鉛電池(PR44)

- サイズ(mm)

直径x厚さ - 15.0 x 5.5

- 11.6 x 5.4

11.6 x 4.2 - 15.0 x 5.5

- 11.6 x 5.4

- 15.0 x 5.5

- 11.6 x 5.4

- 公称電圧

(V) - 1.35

- 1.55

1.55 - 1.5

- 1.5

- 1.35

- 1.4

- 放電特性

- 安定

- 安定

安定 - 漸減

- 漸減

- 安定

- 安定

- 公称容量

(mAh) - 280

- 180

125 - 200

- 100

- 600

- 620

- 連続標準

負荷(mA) - 4.0

- 0.22

0.23 - 0.2

- 0.2

- 1.0

- 2.0

- 価格

- (open)

- \440

\440 - \100〜

- \140

- \600

- \200

* "MR9(H-D)"はNational、SR43・SR44・LR44・PR44は東芝、P625UはVARTA、MRB625はWein P.データ。

[ サイズ ]

[ 電圧 ]

[ 放電特性 ]

これに対して、水銀電池は容量が減っても電圧が下がりにくい、つまり残量に関わらず一定の電圧を保ち続けるという特性を持っていました(使い切る直前に急速に低下します)。これがカメラに多く採用された理由の一つで、酸化銀電池や空気亜鉛電池もこれに近い長所を持っています。

アルカリ電池はマンガン電池に比べると電圧低下は少ないのですが、酸化銀電池や空気亜鉛電池に比べると、やはり安定性に欠けます。"SR44"(酸化銀電池)の代わりに "LR44"(アルカリ電池)を使うケースは一般的に多いと思いますが、カメラなどの機器で "SR44" が推奨されるのにはこのような理由があるのです。

[ 容量 ]

[ 標準連続負荷 ]

標準連続負荷は、使用時の電流量と考えれば良いと思います。酸化銀電池やアルカリ電池が非常に小さい負荷であることがわかります。対して空気亜鉛電池は高めですが、種類によって開きがあります。

この数字をどのように扱うべきか Panasonic(松下電池工業)に問い合わせたところ、

「電池の標準負荷に対し軽い負荷での使用は、特に問題は無いと存じます」との回答をいただきました。

"MR9(H-D)" の標準連続負荷は 4.0mA(=標準負荷)、対して "PR44" は 2.0mAなので安全圏、"PR44P" は 5.0mAでNGということになります。

"MR9(H-D)" の標準連続負荷は 4.0mA(=標準負荷)、対して "PR44" は 2.0mAなので安全圏、"PR44P" は 5.0mAでNGということになります。

なお、この結果は、あくまでも素人の個人的な見解です。具体的な電気機器や電池を挙げて問い合わせたわけではありませんので、この件に関して松下電池工業に責務は存在しません。また、補聴器用電池を使用したことによる、いかなる結果に対しても筆者は責任を持たないことをご承知おきください。

この数字をどのように扱うべきか Panasonic(松下電池工業)に問い合わせたところ、 「電池の標準負荷に対し軽い負荷での使用は、特に問題は無いと存じます」との回答をいただきました。

"MR9(H-D)" の標準連続負荷は 4.0mA(=標準負荷)、対して "PR44" は 2.0mAなので安全圏、"PR44P" は 5.0mAでNGということになります。

"MR9(H-D)" の標準連続負荷は 4.0mA(=標準負荷)、対して "PR44" は 2.0mAなので安全圏、"PR44P" は 5.0mAでNGということになります。なお、この結果は、あくまでも素人の個人的な見解です。具体的な電気機器や電池を挙げて問い合わせたわけではありませんので、この件に関して松下電池工業に責務は存在しません。また、補聴器用電池を使用したことによる、いかなる結果に対しても筆者は責任を持たないことをご承知おきください。

4.結論

- アダプターを用意する手間と放電ロスを許容できれば、比較的安価で入手しやすい空気亜鉛電池 "PR44" が優れています。 →2-E

- 高コストと放電ロスを厭わなければ、オリジナルにもっとも近いWein Productの空気亜鉛電池が最適です。 →2-A

- 今後も長く使うであろうことが予想されるのであれば、入手が容易な酸化銀電池(SR44)+電池アダプターが使いやすそうです。 →2-C

- とりあえず電源を確保したい、とにかく手軽に使いたいという場合は、そのまま使えて安価なVARTAで充分かもしれません。 →2-B

代替電池を探す作業は、水銀電池の優位性を再認識する結果に終わりました。残念ながら、完全な代替製品は供給されていません。

しかし一連の調査で、空気亜鉛電池の「発見」という貴重な収穫を得ることができました。補聴器用として販売されているそれらは水銀電池の後継者であったのです。"MR9(H-D)" と同径、かつ同じ標準連続負荷の空気亜鉛電池が望まれるところではありますが、道が閉ざされていなかったことは何よりの希望です。

(最終更新: 2006.8)